Sorria, você está sendo monitorado pelo Judiciário brasileiro

Tribunais, ONGs e empresas privadas criaram uma rede de coleta e análise de dados que transforma opiniões e mensagens em alvos políticos.

Read this article in English

Desde que foram publicadas as reportagens do Twitter Files Brasil e da Vaza Toga, tem ficado cada vez mais claro que o Judiciário brasileiro montou um sistema paralelo de espionagem digital em escala industrial. Se em Watergate um único comitê espionado levou à queda de um presidente, hoje o que se vê é um aparato muito mais amplo e difuso — sustentado por tribunais, órgãos públicos e empresas privadas — que atua com mecanismos de controle pouco transparentes e com limitada responsabilização política.

Milhões de brasileiros podem já estar incluídos em bancos de dados sigilosos, classificados por suas opiniões, críticas ou até memes compartilhados em grupos fechados. Entretanto, o tamanho exato desse sistema é impossível de medir, já que, em grande parte, ele é tocado nas sombras por sistemas e algoritmos sigilosos. Como saber se as conversas no grupo das nossas famílias, no WhatsApp, não estão sendo monitoradas neste exato momento?

Não por acaso, o Complexo da Censura é herdeiro direto do Complexo Militar-Industrial americano e da paranoia instaurada após os atentados de 11 de setembro, no início da chamada guerra ao terror. Criado para vigiar inimigos externos, o aparato de segurança e espionagem se expandiu sem limites. Após a eleição de Donald Trump, em 2016, essa máquina foi redirecionada para dentro — contra os chamados “inimigos internos” — sob a justificativa de combater fake news e a suposta interferência estrangeira. O que começou como ferramenta antiterrorismo transformou-se em um sistema global de vigilância da própria população. Partes desse mecanismo foram inicialmente expostas pelos escândalos do WikiLeaks e pelas revelações de Edward Snowden, imortalizadas nas reportagens de Glenn Greenwald, vencedor do Pulitzer; mas ficaram escancaradas com as revelações do Twitter Files publicadas por Michael Shellenberger, Matt Taibbi e outros jornalistas investigativos.

No Brasil, esse modelo foi importado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que passaram a acionar empresas de tecnologia, ONGs e agentes informais para coletar dados sensíveis, rastrear redes sociais e transformar interações pessoais em relatórios políticos. Comentários públicos e mensagens privadas em grupos de WhatsApp ou Telegram foram analisados em larga escala e remetidas a instâncias ligadas ao Judiciário. Qualquer interação podia ser classificada como suspeita — de uma crítica no Twitter a um emoji enviado no WhatsApp.

Como já mostrei em A Investigação, uma das principais ferramentas da Juristocracia é justamente a vigilância e a extração massiva de dados da população. Com ela, constrói-se um mapa invisível da sociedade — usado depois para embasar perseguições judiciais.

Neste relatório, você entenderá como, a partir de diferentes casos e investigações, delineia-se um aparato de monitoramento constante que se consolidou como um Estado policial digital — com a vigilância em massa legitimada sob o pretexto de combater as chamadas “fake news” e o “discurso de ódio”.

Capítulo I: A engrenagem privada

“Se sua marca fosse citada hoje em um grupo de 10 mil pessoas, você saberia? Porque nem toda conversa é pública. E nem toda crise nasce no feed. Algumas nascem no grupo da família, outras num fórum, ou num áudio vazado. A pergunta não é se estão falando de você. É: você está ouvindo? Na Palver a gente monitora onde ninguém tá olhando.”

“Informação é poder, mas só quando você entende o que está por trás dela. A verdade por trás dos dados nem sempre é clara, mas é isso que fazemos: deciframos o caos e entregamos inteligência segura.”

Essas frases, publicadas no Instagram da Palver, soam como marketing moderno de uma startup de análise digital. Mas por trás das promessas de “entender os dados”, a empresa construiu, segundo ela mesma, um sistema capaz de monitorar, em tempo real, mais de 100 mil grupos de WhatsApp e outras plataformas, transformando interações pessoais em insumos para tribunais, agências de checagem e governos.

No final de agosto, veio a público a continuação da Vaza Toga através de uma série de reportagens da Revista Oeste. Assinadas pelos jornalistas Edilson Salgueiro, Rachel Diaz e Carlo Cauti, as reportagens apontaram a existência de um “gabinete paralelo” tocado pelo ministro Alexandre de Moraes para perseguir adversários políticos. Além disso, os vazamentos revelaram a participação de empresas privadas e ONGs para o monitoramento, classificação e criação de narrativas políticas na internet.

O material mostra que o monitoramento foi executado por um consórcio de ONGs, analistas e empresas privadas que operavam diretamente com o gabinete de Moraes. Durante as eleições de 2022, o TSE monitorou palavras-chave como “voto auditável”, “eu autorizo”, “fraude nas urnas” e até nomes de ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. A ordem era rastrear, mapear e reportar essas expressões em redes sociais e aplicativos de mensagens, tudo sob a justificativa de combater a desinformação.

Entre os parceiros do TSE estavam o Instituto Democracia em Xeque (DX) e a empresa de tecnologia Palver Consultoria, que fornecia à Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) do TSE o acesso a um banco de dados com mensagens extraídas de centenas de milhares de grupos de WhatsApp, Telegram, Gettr e outras redes.

Os mais de 100 mil grupos vigiados

Durante as eleições de 2022, a Palver firmou um convênio com o TSE para fornecer acesso direto ao seu painel de monitoramento. Na prática, isso significou que conversas da população — em especial da direita bolsonarista — passaram a ser monitoradas em massa, etiquetadas e entregues ao tribunal para embasar suas decisões.

O contrato previa o fornecimento gratuito da plataforma de monitoramento, sigilo sobre as informações trocadas e elaboração de relatórios sob demanda — mas sem estabelecer limites claros para o escopo da coleta nem oferecer qualquer transparência pública sobre os dados capturados.

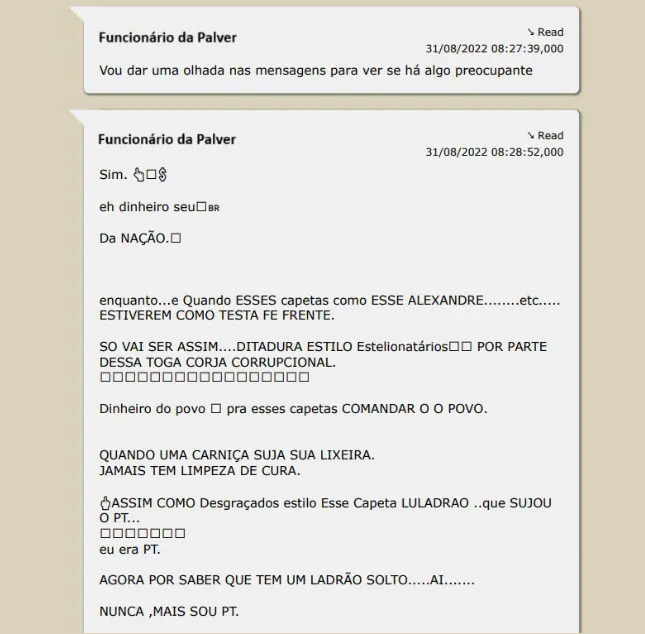

Os funcionários da Palver informavam, em tempo real, o crescimento de conteúdos críticos ao sistema eleitoral, à urna eletrônica e ao próprio STF. Em 24 de setembro de 2022, por exemplo, um alerta interno registrou que o termo “voto auditável” estava próximo de atingir um “pico histórico” nas redes — acendendo o sinal de alerta entre os operadores do tribunal, às vésperas do primeiro turno.

Naquele momento, o país vivia um embate institucional entre o governo Bolsonaro e o tribunal em torno do voto impresso, uma demanda antiga da sociedade e do Congresso, reiteradamente rejeitada pelo STF e pelo próprio TSE. O tema foi posteriormente usado pela Polícia Federal como peça-chave na narrativa de que Bolsonaro teria tramado um golpe de Estado para contestar o resultado das urnas.

As mensagens da Vaza Toga mostram que havia uma estrutura organizada, coordenada e conectada diretamente ao gabinete de Alexandre de Moraes: a chefe de gabinete, Cristina Yukiko Kusahara, supervisionava diretamente as operações. O analista Thiago Rondon, ligado ao Instituto Democracia em Xeque (DX), aparece requisitando que expressões como “golpe nas urnas”, “Estado de Defesa” e “anular as eleições” fossem incluídas nas buscas.

Ao lado da Palver, o DX monitorava redes sociais com foco em narrativas críticas ao STF, ao TSE e ao processo eleitoral. Financiado por fundações como a Heinrich Böll Stiftung (ligada ao Partido Verde alemão) e por entidades do ecossistema Open Society, o instituto tem Neca Setubal como conselheira e foi citado pelo ex-funcionário do Departamento de Estado dos EUA, Mike Benz, como elo entre a inteligência americana, a USAID e programas de censura no Brasil. O viés de esquerda de integrantes do DX fica explícito nos comentários de Beto Vasques, diretor de Relações Institucionais do DX, que, em artigo, atacou parlamentares pró-Bolsonaro, defendeu a cassação de mandatos e classificou ações da direita como “milicianas” e “mafiosas”.

Esse aparato foi mantido ativo até julho de 2023, atravessando o 8 de janeiro e se entrelaçando com a engrenagem revelada pela Vaza Toga e pelo Twitter Files Brasil. O que começou como uma ferramenta de marketing ganhou uso político, com risco de ser usado não para informar a sociedade, mas para vigiá-la e manipulá-la.

As reportagens mostraram que a empresa foi usada para monitorar grupos de WhatsApp e outras plataformas a pedido do TSE, identificando conteúdos classificados como “nocivos” — entre eles, mensagens críticas a ministros do STF, convocações para manifestações em 7 de setembro e publicações sobre “voto impresso”. Os dados eram então enviados diretamente ao tribunal.

Segundo os materiais vazados, a Palver alimentava o TSE com relatórios, dashboards em tempo real e alertas sobre postagens, vídeos, áudios e menções a termos considerados sensíveis. As queries — listas de palavras-chave — eram sugeridas por colaboradores do tribunal e incluíam expressões como “fraude eleitoral”, “intervenção militar” e nomes como “Barroso”, “Fachin” e “Moraes”. Na prática, qualquer menção a esses temas, em redes sociais ou aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram, podia ser capturada e analisada como potencialmente “perigosa”.

A empresa tinha capacidade técnica para indexar mensagens por palavra-chave, identificar os grupos em que circularam e alertar o TSE sobre picos de menções e tendências narrativas. Prints mostram que, já no dia 1º de setembro, a Palver notificava o tribunal sobre o aumento das menções positivas ao 7 de setembro. No próprio dia 7, registrou uma escalada de mensagens críticas ao STF e de apoio a Bolsonaro. No fim do mês, em 28 de setembro, alertou para uma explosão de menções às urnas eletrônicas.

A ascensão da máquina de monitoramento

Em versões anteriores de seu site institucional, a Palver informava monitorar mais de 75 mil grupos, com integração de dados oriundos de WhatsApp, Telegram, TikTok, X (Twitter), Reddit, rádio e televisão. Alegava atuar em mais de 10 países, coletar informações em tempo real em mais de 200 idiomas, monitorar mais de 2 milhões de usuários, processar 300 mil mensagens e 150 mil arquivos de mídia por dia. Em versões posteriores e em outras reportagens, esse número já havia subido para “mais de 100 mil grupos de WhatsApp e Telegram”.

A Palver se apresenta como uma empresa de tecnologia especializada na análise de narrativas digitais e inteligência de dados. Promete ajudar empresas, governos e instituições a “compreender o comportamento social na era da informação”. Essa prática é conhecida como social listening — o monitoramento de conversas públicas em redes sociais, fóruns e blogs — é usada por agências e corporações para medir a reação do público a produtos e campanhas.

O que diferencia a Palver, no entanto, é seu foco em grupos de WhatsApp e canais do Telegram. Ao contrário do que ocorre em redes sociais abertas, esses espaços são considerados ambientes privados, e seus dados não estão disponíveis de forma pública ou autorizada para mineração. A extração de mensagens desses grupos, sem o consentimento dos participantes, representa um risco grave à privacidade e à liberdade de expressão — especialmente quando operada em conjunto com tribunais ou agências estatais.

Essa prática, além de eticamente questionável, confronta os próprios termos da Meta. A empresa proíbe expressamente o uso do WhatsApp para coletar informações de usuários sem consentimento ou para fins de monitoramento automatizado. Segundo a política oficial da plataforma, “você não pode usar nossos serviços de maneira que envolva coleta automatizada de dados de nossos usuários sem permissão”.

A Palver nasceu em 2021 pelas mãos de Felipe Bailez, economista com passagem pelo mercado financeiro, e Luis Gustavo Fakhouri, administrador público. Os dois assinam na Folha de S.Paulo a coluna semanal “Encaminhado com Frequência”, vitrine em que transformam achados do seu monitoramento de grupos públicos e redes em retratos de comportamento digital.

Na prática, a coluna serve como plataforma de narrativas que, com frequência, favorecem a esquerda ou o Judiciário. Este padrão foi observado pelo advogado e vereador curitibano Rodrigo Marcial (Novo), autor do site Dossiê Moraes. Para ele, a empresa combina viés político e opacidade metodológica, operando como uma caixa-preta no ecossistema de monitoramento digital.

Segundo Marcial, a Palver nem se preocupa em disfarçar suas preferências ideológicas. “Os fundadores da empresa escrevem semanalmente sobre desinformação — do ponto de vista deles. Ou seja: quem monitora também constrói a narrativa”, afirmou em publicação no X (antigo Twitter). Ele observa que o conteúdo da coluna frequentemente adota enquadramentos favoráveis à esquerda e ao Judiciário, o que reforça a percepção de alinhamento político.

Um dos casos citados por Marcial foi o artigo em que Bailez e Fakhouri destacaram supostos elogios de neonazistas brasileiros ao deputado Nikolas Ferreira após o atentado contra Charlie Kirk nos Estados Unidos — texto que, segundo ele, virou munição para impor uma narrativa por meio da mídia tradicional. “Rotulam e empurram banimentos sob o selo de desinformação. Agora, tentam usar o caso Charlie Kirk para colar neonazismo em toda a direita brasileira. Não cola”, escreveu.

Embora o foco declarado da empresa seja observar tendências de comunicação e narrativas virais, na prática o trabalho da Palver envolve identificar a coloração política predominante de determinados fluxos de mensagens. Ou seja, os sistemas da Palver são utilizados para traçar “perfis ideológicos” da população — em especial do segmento bolsonarista —, criando narrativas que embasam a militância de esquerda.

O viés fica evidente em uma fala de Felipe Bailez durante um debate realizado em abril de 2024. Na ocasião, o CEO da Palver afirmou que “a direita brasileira é extremamente eficiente em comunicar — infelizmente, anos-luz à frente da esquerda quando se fala em comunicação no WhatsApp”.

Procurada pela nossa equipe sobre as revelações da Vaza Toga 3, a Palver não respondeu até o fechamento desta edição; o espaço segue aberto.

A exportação do mecanismo

Em dezembro de 2023, a Palver abriu uma empresa em Delaware, nos Estados Unidos — jurisdição conhecida por abrigar companhias em busca de flexibilidade regulatória e vantagens fiscais. Essa entidade passou a figurar como sócia da Palver no Brasil, arranjo que facilitou a colaboração internacional no circuito global de “combate à desinformação”.

No ano seguinte, consolidou a atuação internacional ao participar de um estudo publicado na Harvard Kennedy School Misinformation Review, em coautoria com pesquisadores americanos. O artigo, baseado em dados fornecidos pela Palver, tratava da circulação de conteúdos de apoiadores de Bolsonaro no WhatsApp, Twitter e imprensa durante os eventos de 8 de janeiro. O apêndice metodológico descreve salvaguardas e limitações do conjunto, oferecendo uma rara visão do “motor” por trás do painel: monitoramento massivo, coleta de mensagens e interpretação subjetiva de narrativas.

A mesma estrutura tecnológica utilizada pela Palver no Brasil passou a ser usada também em parcerias com organizações estrangeiras, como o Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA), sediado em Washington. O instituto foi fundado por Roberta Braga, ex-integrante do Atlantic Council — entidade apontada pelos jornalistas Matt Taibbi e Michael Shellenberger como peça-chave no Complexo Industrial da Censura. Braga também atuou na Equis Research, um think tank voltado à análise de opinião pública entre latinos nos Estados Unidos, onde trabalhou com projetos relacionados à construção de narrativas e combate à desinformação — especialmente em temas como eleições, imigração e políticas progressistas.

Voltado ao monitoramento de discursos em comunidades latinas nos Estados Unidos e na América Latina, o DDIA passou a utilizar dados fornecidos pela Palver para mapear narrativas sensíveis em plataformas digitais como o WhatsApp. Em 2024, o instituto declarou ter utilizado dados fornecidos pela Palver para identificar mais de 3.200 mensagens falsas ou enganosas em 1.400 grupos de WhatsApp com participantes latinos nos EUA. Os dados alimentaram relatórios de análise narrativa e foram utilizados em cruzamentos com pesquisas de opinião pública conduzidas pela YouGov, além de servir de base para “intervenções comunitárias” e treinamentos de jornalistas latinos em narrativas sensíveis — como eleições, imigração e políticas ambientais.

Essas conexões colocam a empresa brasileira de análise de dados no centro de iniciativas transnacionais de controle e modelagem de discurso — vinculando seu trabalho à estrutura do chamado Complexo Industrial da Censura. O uso de sua tecnologia por entidades estrangeiras ligadas a partidos, fundações bilionárias e agências de influência digital sugere que os dados capturados em território nacional — inclusive em grupos privados de brasileiros — podem ter alimentado estratégias de manipulação de percepção também fora do Brasil.

No Brasil, uma das principais parceiras da Palver é a Agência Lupa, empresa de checagem de fatos que colaborou com o TSE e com o consórcio de imprensa durante os últimos ciclos eleitorais. A aliança entre as duas organizações produziu relatórios sobre os atos de 8 de janeiro de 2023 e rendeu à Palver o Prêmio de Inovação em Jornalismo de Combate à Desinformação, concedido em 2024 pelo International Center for Journalists (ICFJ).

O projeto conjunto mapeou mensagens em grupos bolsonaristas no WhatsApp e Telegram, identificando, segundo os autores, a volta de “narrativas golpistas” e “convocações à intervenção militar” cinco meses após o 8 de janeiro. A análise também relacionava parlamentares aliados de Jair Bolsonaro ao financiamento de ônibus que levaram manifestantes a Brasília, reforçando a tese de que a mobilização teria sido orquestrada politicamente. Os relatórios da Lupa/Palver foram promovidos como insumos relevantes para jornalistas e autoridades públicas — e usados como exemplo de “excelência investigativa” na rede internacional do ICFJ.

O próprio ICFJ é financiado por entidades ligadas ao governo dos Estados Unidos, como a USAID, o Departamento de Estado e a controversa National Endowment for Democracy (NED) — esta última frequentemente acusada de atuar como braço “paradiplomático” dos interesses americanos em países do Sul Global. Também integram sua lista de financiadores as fundações Open Society, Bill & Melinda Gates, Craig Newmark Philanthropies e empresas de tecnologia como Meta, Google, TikTok, YouTube e Microsoft — todas envolvidas em projetos internacionais de moderação de conteúdo. O ICFJ também figura como articulador de parcerias entre o governo americano e organizações militantes, como o Sleeping Giants Brasil.

Em declaração publicada no site do ICFJ, o sócio da Palver Luis Fakhouri, que recebeu o prêmio como Head of Strategy, celebrou a premiação e destacou:

“O ICFJ me ajudou ao fornecer a rede e os meios necessários para que eu pudesse fazer meu trabalho, e para que minha empresa, minha rede e meus colegas pudessem entregar o melhor trabalho possível no combate à desinformação.”

A “psicohistória” digital da população

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Luis Fakhouri revelou que o nome Palver foi inspirado em um personagem da trilogia Fundação, de Isaac Asimov. No universo criado pelo escritor, Preem Palver é o líder de uma sociedade secreta de intelectuais que atua nas sombras para controlar o destino da galáxia por meio do conhecimento e da manipulação psicológica das massas. Convencido de que o ser humano, entregue às próprias paixões e impulsos, acabaria destruindo qualquer chance de reconstrução, Palver considera as manipulações mentais e políticas um mal necessário — uma forma de preservar a estabilidade e garantir a continuidade da civilização.

No enredo de Fundação, essa visão está ligada à “psicohistória” — uma ciência fictícia que combina matemática, estatística e psicologia para prever o comportamento coletivo de grandes populações e orientar o curso da história.

A escolha do nome da empresa, ainda que literária, carrega uma ironia difícil de ignorar. Assim como na ficção, a Palver se apresenta como uma inteligência silenciosa, capaz de compreender e antecipar o comportamento coletivo com base em dados — não para compreender, mas para influenciar. Nos livros, Palver simboliza o poder da previsão e do controle em nome de uma suposta “ordem racional”. Na vida real, a empresa aplica esse mesmo princípio ao monitorar conversas e tendências políticas nas redes sociais, uma espécie de “psicohistória digital” a serviço do Estado.

O que diz a lei

O advogado Richard Campanari, consultor jurídico especializado em Direito Eleitoral e Civil e membro da Abradep (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político), considera extremamente delicada, do ponto de vista jurídico-constitucional, a possibilidade de monitoramento de grupos fechados de WhatsApp e Telegram por empresas contratadas por tribunais.

Segundo ele, o sigilo das comunicações privadas é protegido de forma expressa pela Constituição e só pode ser quebrado mediante ordem judicial específica e fundamentada. “Se houve, de fato, infiltração em grupos fechados de WhatsApp ou Telegram sem essa autorização, trata-se de uma violação direta de um direito fundamental”, afirma.

Campanari observa que nem mesmo eventuais acordos de cooperação com o TSE autorizariam o repasse dessa vigilância a empresas ou ONGs. Qualquer iniciativa estatal do tipo exige base normativa clara, controle democrático e total transparência — exigências que, ao que tudo indica, não foram cumpridas.

“Minha crítica não é partidária; é constitucional. Quando o Estado passa a monitorar palavras ou expressões como ‘voto auditável’ ou simples críticas a autoridades, ele corre o risco de transformar debates legítimos em discursos suspeitos”, alerta. Para ele, a prática estimula a autocensura e compromete o pluralismo político, fundamento da República.

O advogado classifica como desproporcional qualquer infiltração em ambientes privados sem autorização judicial. “Ao rastrear a internet em busca de determinados termos, sem que exista lei que os tipifique como ilícitos, cria-se, na prática, um verdadeiro índice de palavras proibidas — uma forma de censura algorítmica incompatível com a liberdade de expressão e com o debate público em uma democracia.”

O advogado Wallace de Oliveira, consultor jurídico em Direito Digital e Processual, Cível e Empresarial, também considera gravíssima a parceria entre a Palver e o TSE. Para ele, trata-se da institucionalização de um sistema de monitoramento digital massivo, com coleta e análise de dados em grupos de WhatsApp e redes sociais, em formato análogo ao de ferramentas corporativas de business intelligence. “A prática evidencia o uso de instrumentos originalmente criados para fins comerciais com objetivos que extrapolam a função administrativa legítima, configurando possível censura e controle ideológico sobre cidadãos”, afirma.

Segundo Oliveira, o caso transcende as fronteiras do Direito Administrativo e alcança o Direito Internacional. Ele aponta possíveis violações a tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, como o Pacto de San José da Costa Rica (artigo 13, sobre liberdade de expressão) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (artigos 17 e 19, sobre privacidade e livre manifestação).

No campo do Direito Digital, ele vê indícios de monitoramento de comunicações privadas sem consentimento, o que afrontaria a LGPD e os princípios de autodeterminação informativa. Do ponto de vista administrativo, critica a ausência de chamamento público e de transparência na formalização da parceria, além do possível desvio de finalidade, “quando o Judiciário assume o papel de filtragem de narrativas políticas”. Na esfera dos direitos humanos, alerta: “O impacto é estrutural, comprometendo a liberdade de pensar, sentir, se expressar, divergir e questionar — pilares da dignidade da pessoa humana”.

A gravidade, segundo ele, se amplia pelo fato de a Palver estar sediada nos Estados Unidos, país que historicamente se apresenta como guardião da liberdade de expressão. Isso abre possibilidade para que o ordenamento jurídico americano alcance a empresa com base em leis como o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), o Global Magnitsky Act e legislações estaduais como a California Consumer Privacy Act (CCPA), caso se comprove que a empresa colaborou com violações de direitos fundamentais no exterior.

Oliveira também faz um alerta histórico. Ele compara os efeitos da vigilância digital contemporânea a outros períodos de repressão social e política, em que o medo de ser vigiado ou denunciado bastava para moldar o comportamento das pessoas. “A diferença é que agora o Estado usa ferramentas digitais, de origem empresarial, para exercer controle sobre a população, assumindo que o ser humano não tem autonomia para regular seu próprio comportamento”, diz.

Segundo ele, essa lógica é reforçada por decisões recentes do STF, que já consolidou jurisprudência afirmando que indivíduos podem ser incapazes de arbitrar o animus de suas ações — delegando ao Estado, por meio do Judiciário, o poder de definir e limitar comportamentos. “Quando isso ocorre de forma generalizada e automatizada, sem limites legais claros, há violação direta aos direitos fundamentais, à privacidade, à liberdade de expressão e ao devido processo legal.”

Para ele, o fenômeno atual reflete o que Michel Foucault chamou de “panóptico”: um ambiente em que não é necessário haver vigilância constante para que todos se sintam observados e, por isso, passem a se autocensurar. “Colegas, vizinhos, parentes tornam-se potenciais denunciantes. E isso produz uma transformação profunda na sociedade — não apenas no discurso, mas na própria forma de existir.”

Na avaliação de Wallace, a conjugação de vigilância digital, delegação irregular de funções estatais e eventual cooperação com agentes estrangeiros representa um atentado à essência do Estado de Direito. “O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição e baluarte da cidadania, tem o dever de garantir que cada ato administrativo observe os elementos essenciais de validade: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando esses requisitos são ignorados, o poder legítimo se transforma em arbitrariedade — e imprime na sociedade marcas estruturais e duradouras, cujos efeitos repercutirão sobre gerações futuras.”

Capítulo II: O Estado que monitora

Conforme revelamos na Vaza Toga 2, foi o gabinete paralelo de Alexandre de Moraes no TSE que acionou os chamados “parceiros externos” para vasculhar grupos de WhatsApp e Telegram em busca de elementos que justificassem a manutenção da prisão de mulheres detidas no 8 de janeiro. A própria chefe de gabinete de Moraes, Cristina Yukiko Kusahara, orientou que Eduardo Tagliaferro, então chefe do departamento de combate à desinformação do TSE, enviasse a solicitação diretamente para o e-mail pessoal do ministro, driblando os canais oficiais e deixando claro que a atuação seria feita fora da estrutura formal do Estado. Segundo fontes consultadas pela reportagem, o ministro autorizou pessoalmente o uso desses agentes informais.

E foram ainda mais longe. Como revelado por A Investigação, o gabinete paralelo de Moraes recorreu a arapongas infiltrados em grupos privados para sustentar operações. No grupo de WhatsApp Empresários & Política, o jornalista Lucas Mesquita — hoje com cargo de confiança no governo Lula — extraiu conversas que serviram de base para a ofensiva contra empresários em agosto de 2022, resultando na coleta de informações sensíveis e no bloqueio de redes sociais.

O material foi repassado ao TSE por Letícia Sallorenzo, a “Bruxa”, identificada por nossa reportagem. Próxima da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes — recentemente co-sancionada pela Lei Magnitsky —, Sallorenzo entregava dossiês diretamente ao gabinete do ministro e pressionava pela remoção de perfis em plataformas digitais.

Mensagens entre Letícia Sallorenzo e Eduardo Tagliaferro, reveladas por A Investigação, mostram ainda o interesse da jornalista em “colocar as mãos” em um celular apreendido pela PF na operação. O aparelho era do empresário Meyer Nigri, da Tecnisa, e o objetivo era acessar possíveis mensagens trocadas com Jair Bolsonaro em listas de transmissão. Sallorenzo chegou a perguntar se o dispositivo estava sob custódia de uma “PF confiável” — expressão usada para designar delegados alinhados ao ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro confirmou que sim.

O delegado Fábio Alvarez Shor era o principal elo dessa engrenagem e assinou o relatório que sustentou a operação — documento que, segundo perícia exclusiva contratada por A Investigação, foi antedatado: trazia a data de 19 de agosto, mas só foi efetivamente criado em 29, dias após a operação já cumprida. A manobra arriscada teria o objetivo de dar a impressão de que a ofensiva contra os empresários se apoiava em relatórios técnicos da PF, quando, na realidade, a decisão de Moraes havia se baseado unicamente na reportagem do jornalista Guilherme Amado, publicada no portal Metrópoles.

O vazamento das conversas do grupo Empresários & Política não serviu apenas de base para a operação de busca e apreensão ordenada por Moraes. As mensagens também foram utilizadas em outras frentes judiciais: o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu processo disciplinar contra o juiz Marlos Melek, acusado de participar e se manifestar politicamente no grupo, e o padre Júlio Lancellotti ingressou com ação de danos morais contra Luciano Hang, após declarações atribuídas ao empresário no mesmo ambiente virtual.

Um outro episódio, não relacionado, mas ilustrativo da tendência de judicialização de mensagens privadas, envolveu um aposentado de 66 anos processado por Flávio Dino após comentário em grupo de condomínio no WhatsApp. Em 2023, quando ainda era ministro da Justiça, Dino foi chamado de “ministro que visita e se associa ao crime organizado e quer o povo desarmado”, em referência à sua visita ao Complexo da Maré, reduto do Comando Vermelho, e à política de restrição de armas. A crítica motivou investigação da PF — então subordinada ao próprio Dino — e resultou em ação penal, encerrada mediante acordo. Já em 2025, no STF, Dino ingressou com ação cível pedindo R$ 30 mil de indenização por danos morais contra o idoso.

Mas não são apenas cidadãos que criticam o Judiciário que se tornam alvo. Ex-funcionários que denunciaram o funcionamento interno desse sistema também passaram a ser perseguidos. Entre eles está Eduardo Tagliaferro, que denunciou o uso político das estruturas de vigilância digital sob a gestão de Alexandre de Moraes.

Tagliaferro buscou refúgio na Itália e passou a colaborar com autoridades e imprensa como whistleblower, entregando documentos e depoimentos sobre pressões a empresas de tecnologia e manipulação de processos internos no TSE. Em audiências no Congresso brasileiro, Tagliaferro apresentou diversos documentos apontando manipulações em processos, incluindo adulterações para justificar operações da Polícia Federal contra opositores conservadores, reforçando acusações de um “bunker ideológico” no TSE e de um “mutirão de perseguição à direita”.

Um povo vigiado

Os inquéritos das fake news conduzidos por Alexandre de Moraes no STF, que este ano completaram seis anos de ilegalidades e lawfare, funcionam também como uma engrenagem de captação de informações em larga escala. Foram centenas de quebras de sigilo, interceptações e apreensões de telefones e computadores. Cada conversa, cada transação bancária, cada arquivo digital passou a ser vasculhado e transformado em insumo para operações secretas, tocadas por delegados escolhidos a dedo por Moraes.

Uma das práticas mais recorrentes na era Moraes são as chamadas fishing expeditions — buscas genéricas, sem objeto determinado, com o objetivo de “pescar” provas de outros crimes não previstos originalmente no mandado judicial. A PF justifica essas ações alegando “descobertas fortuitas” ou “serendipidade”, mas, na prática, trata-se de uma tática deliberada de investigação reversa.

O exemplo mais emblemático foi a chamada “minuta do golpe”: durante busca e apreensão na casa do ex-ministro Anderson Torres, a PF diz ter “encontrado ao acaso” um rascunho de decreto para intervenção no processo eleitoral. O próprio auto de apreensão reconhece que não havia mandado específico para aquele documento — trata-se, portanto, de uma prova ilegal encontrada por pescaria probatória.

As revelações do Twitter Files Brasil mostraram como esse modelo de coleta de dados se estendeu às redes sociais. A mais notória foi a ordem do STF obrigando o X (antigo Twitter) a entregar os IPs e dados cadastrais de todos os usuários que criaram, curtiram ou retuitaram a hashtags, como “#VotoImpresso”, cerca de 41 mil postagens. As ordens atingiram até grupos de esquerda, mas se concentraram em perfis conservadores.

Outro exemplo foi a decisão revelada pelo jornalista Rodrigo Rangel, no Metrópoles, em janeiro de 2023. Moraes autorizou uma superquebra de sigilo que não se limitava a oito investigados: permitia também alcançar todos que tiveram contato com eles. Isso significa que políticos, jornalistas, magistrados, generais e até o próprio presidente poderiam ser incluídos automaticamente no rastreamento. Além das ligações, a decisão determinava acesso a dados telemáticos e à localização geográfica dos alvos desde 2017 — cobrindo toda a pré-campanha de Bolsonaro.

Posteriormente, em agosto de 2023, a Polícia Federal, sob ordens de Moraes, iniciou um cruzamento de dados para identificar um a um os doadores que transferiram R$ 17 milhões via Pix para Bolsonaro. A medida envolveu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente e de Michelle Bolsonaro, com uso do sistema Simba para rastrear CPF por CPF. A hipótese levantada pelos investigadores era de lavagem de dinheiro ligada à venda de joias no exterior, mas, na prática, a consequência imediata foi transformar milhares de cidadãos comuns que doaram pequenas quantias em alvos potenciais de investigação criminal. A defesa classificou a ação como perseguição política e lembrou que o ex-presidente recebeu quase metade dos votos na eleição — ou seja, a medida poderia atingir uma base gigantesca de apoiadores.

Em um caso semelhante, no âmbito do inquérito das Milícias Digitais, a PF requisitou à Meta e ao X a lista completa de seguidores do jornalista Allan dos Santos e o histórico de e-mails vinculados à conta.

Esse modelo de vigilância se consolidou dentro da Justiça Eleitoral, a partir de 2022, com a criação da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED). A estrutura de monitoramento criada no TSE, inicialmente apresentada como mecanismo técnico de combate à desinformação, foi posteriormente ampliada e convertida em uma engrenagem permanente de rastreamento de dados. Sob Alexandre de Moraes, a máquina passou a operar em tempo integral, com acesso direto a informações sensíveis e interação constante com empresas de tecnologia e órgãos de Estado. Influenciadores, jornalistas e até cidadãos comuns que criticavam o tribunal eram monitorados, e relatórios eram enviados diretamente ao gabinete de Alexandre de Moraes.

No mesmo ano, Moraes criou um núcleo de inteligência próprio dentro do TSE. Esse núcleo operava fora do sistema oficial de inteligência do Estado, com autonomia para produzir relatórios, cruzar dados e acionar diretamente as plataformas. O objetivo declarado era “garantir a lisura das eleições”, mas, na prática, significou a institucionalização de um aparato clandestino de coleta e análise de informações, subordinado exclusivamente ao presidente do TSE, sem qualquer controle externo.

Em março de 2024, o TSE criou o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia Eleitoral (Ciedde), apresentado como um órgão de combate às fake news, mas que, na prática, ampliou o aparato de vigilância digital iniciado pela AEED. O novo centro integrou Polícia Federal, MPF, Abin e big techs em um sistema permanente de monitoramento, com acesso direto a relatórios e fluxos de dados de redes sociais.

Por meio do Ciedde, cujo logotipo é um “olho que tudo vê orwelliano”, o TSE consolidou um hub de controle de informação dentro da própria Justiça Eleitoral, com servidores e analistas terceirizados contratados por ONGs e fundações alinhadas ao governo. Sob o discurso de defesa da democracia, o centro passou a funcionar como uma sala de vigilância contínua, recebendo denúncias anônimas, filtrando conteúdos e determinando remoções sem transparência pública.

As certidões do 8 de janeiro

A devassa contra os presos do 8 de Janeiro não seguiu os trâmites legais tradicionais. Em vez de investigações conduzidas pela polícia ou pelo Ministério Público, quem comandou a busca por informações foi um gabinete paralelo montado no próprio Supremo Tribunal Federal, sob ordens diretas do ministro Alexandre de Moraes. A operação começava com listas enviadas pela polícia — contendo nomes, CPFs, fotos e dados brutos dos detidos — que eram repassadas informalmente ao núcleo de inteligência improvisado nos tribunais. A partir dessas listas, assessores ligados ao STF e ao TSE acessavam bancos de dados internos e sigilosos, como o GestBio, sistema biométrico da Justiça Eleitoral que armazena impressões digitais, fotos, assinaturas e outras informações sensíveis de praticamente todos os eleitores brasileiros.

O objetivo não era checar antecedentes criminais ou identificar autores de atos violentos, mas sim encontrar um rosto. A partir da foto obtida no GestBio, cruzada com dados da Receita Federal e do Renach (Registro Nacional de Condutores), o grupo buscava rastrear perfis nas redes sociais — e só então vasculhar as publicações de cada indivíduo, na esperança de encontrar qualquer comentário considerado “antidemocrático”. Não havia padrão objetivo. Uma curtida, um meme, uma crítica ao STF ou a Lula podia ser suficiente para garantir um “certificado positivo” — rótulo informal usado para manter alguém preso, sem que a defesa tivesse acesso a esse material.

Entre os casos mais absurdos está o de Ademir Domingos Pinto da Silva, um vendedor ambulante de 54 anos que nem sequer participou da invasão aos prédios públicos. Ele chegou a Brasília horas depois dos atos, apenas para vender bandeiras. Mesmo assim, foi preso e classificado como “positivo” com base em publicações antigas no Twitter — entre elas, críticas ao PT e a Lula feitas em 2018, quatro anos antes das eleições e cinco anos antes da suposta tentativa de golpe. Seu certificado, assinado pela unidade de desinformação do TSE, foi suficiente para mantê-lo quatro meses na prisão e impor uma condenação com tornozeleira eletrônica e curso obrigatório sobre democracia.

O papel do governo Lula na vigilância

As iniciativas do governo Lula seguiram a mesma lógica de vigilância institucional inaugurada pelo Judiciário. A criação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), o “Ministério da Verdade” na Advocacia-Geral da União (AGU), sob comando de Jorge Messias, transformou a estrutura jurídica do Estado em instrumento de controle discursivo, abrindo investigações contra cidadãos, jornalistas e influenciadores por suposta “desinformação”. O órgão passou a emitir notificações extrajudiciais, exigir retratações públicas e acionar a Justiça para remover conteúdos críticos ao governo, agindo fora das atribuições originais da AGU.

Paralelamente, o Serpro lançou o projeto Cidadão Digital, cujo edital prevê o uso de dados para entregar “informações relevantes às pessoas certas, no momento certo”, com rastreabilidade e feedback contínuo. Embora apresentado como ferramenta de transparência e engajamento, o sistema abre caminho para a coleta de dados sensíveis e para o envio de mensagens políticas personalizadas — uma forma sofisticada de propaganda estatal disfarçada de serviço público.

O histórico recente da Secom de Lula reforça esse padrão de uso político da tecnologia. Em março de 2024, a pasta abriu uma licitação de R$ 197,7 milhões para contratar agências responsáveis por planos de comunicação digital, gestão de redes sociais e monitoramento de métricas de engajamento. O processo foi suspenso pelo TCU em julho de 2024 após indícios de irregularidades — entre eles, vazamento de propostas técnicas, violação de sigilo e direcionamento. Em janeiro de 2025, a licitação foi retomada com valor reduzido e, em julho, relançada por R$ 98,3 milhões para três agências com funções similares.

Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, a pasta coordenou grupos conhecidos como “Caçadores de Fake News”, formados para denunciar e remover conteúdos críticos à atuação do governo nas redes. Oficialmente apresentados como voluntários, esses grupos atuavam sob orientação direta de assessores ligados ao então ministro Paulo Pimenta e foram mobilizados para amplificar publicações oficiais e atacar perfis opositores. O caso expôs a integração entre comunicação institucional e militância digital financiada pelo Estado, consolidando um modelo em que o poder público se vale de estruturas de propaganda e vigilância para moldar o debate e silenciar dissidências.

Identidade digital, vigilância e controle

Na Europa, o chamado eIDAS 2.0 (identidade digital europeia) entrou em vigor em 2024 e previu a criação da EUDI Wallet, uma carteira digital padronizada em todos os países-membros da União Europeia, com uso obrigatório para acessar serviços públicos e armazenar dados biométricos. A medida já provocou reações duras de entidades como a European Digital Rights (EDRi), que alerta para o risco de vigilância em massa e violação de liberdades civis.

No Reino Unido, o recém-eleito governo trabalhista de Keir Starmer anunciou em setembro de 2025 a criação de um ID digital obrigatório para trabalhadores, apelidado informalmente de BritCard, que inclui dados de saúde, autenticação por IA e integração com sistemas de emprego. A medida causou alarme na oposição e levou até mesmo parlamentares progressistas a compará-la ao modelo de crédito social chinês, apontando para o risco de “controle digital total da força de trabalho”.

O jornalista Michael Shellenberger tem criticado duramente o plano britânico, argumentando que os objetivos reais vão além da eficiência ou migração: visam vigilância total, censura e controle comportamental. Ele destaca o financiamento de milionários como Larry Ellison (Oracle), Bill Gates e Tony Blair — cujo instituto recebeu £257 milhões para centralizar dados via IA. Segundo Shellenberger, o próprio Ellison teria afirmado: “Cidadãos se comportarão melhor porque estamos gravando tudo”. O autor denuncia a manipulação de pesquisas pelo Tony Blair Institute, os riscos de vazamento e hacking, e compara o modelo ao sistema chinês de crédito social. Para ele, o avanço dessa agenda é impulsionado por interesses corporativos bilionários, e o silêncio de ONGs sobre o tema escancara a hipocrisia do discurso pró-direitos digitais.

Em uma entrevista para o Quillette, Shellenberger declarou que leis de desinformação, identidade digital e censura política são possivelmente conectadas como parte de uma tendência global de “autoritarismo digital”. Ele observa que novas leis de desinformação podem criminalizar discurso político legítimo, e que esses projetos relacionados à identidade digital são armas potenciais dessa evolução. Para Shellenberger, o avanço dessa agenda é impulsionado por interesses corporativos bilionários, e o silêncio de ONGs sobre o tema escancara a hipocrisia do discurso pró-direitos digitais.

Esses modelos, embora ainda em debate ou fase inicial de implementação, são alardeados como inovação tecnológica. Mas o que muitos britânicos e europeus temem para o futuro — um sistema centralizado de identificação, autenticação, rastreamento de ações e comportamento digital — já está em funcionamento no Brasil.

Em 2023 o governo Lula oficializou o CPF como número único de identificação e criou a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica todos os documentos civis, contém QR code e chip com dados biométricos e será obrigatória até 2032. Mais de 30 milhões de CINs já foram emitidas até outubro de 2025. A base centralizada do novo documento é operada pelo gov.br, que já concentra mais de 4.500 serviços públicos — muitos deles exigindo autenticação facial, cruzamento de dados de saúde, renda e histórico profissional.

A identidade digital brasileira, no entanto, não está apenas associada ao acesso a serviços — ela se tornou pré-requisito para existência civil. Programas sociais, benefícios trabalhistas, financiamento estudantil, exames médicos e até inscrição em concursos públicos exigem cadastro e autenticação no gov.br. O cidadão que se recusa a usar a plataforma corre o risco de ser invisível ao Estado.

Esse modelo de controle já se mostrou operacional. Como revelado na Vaza Toga 2, o Judiciário tem acesso privilegiado a bases sensíveis como o sistema GestBio, do TSE, que reúne os dados biométricos de milhões de brasileiros, colhidos compulsoriamente sob o pretexto de segurança eleitoral. Oficialmente criado para garantir que cada eleitor vote apenas no seu nome, esse cadastro foi repassado à Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes para auxiliar na identificação de suspeitos dos atos de 8 de janeiro. Um cidadão que nunca esteve em Brasília foi mantido preso, segundo sua defesa, com base em postagens políticas antigas e identificação por similaridade biométrica. A biometria, que deveria proteger o voto, passou a justificar a prisão.

Paralelamente, o governo brasileiro testa a moeda digital Drex, um projeto do Banco Central que promete modernizar o sistema financeiro, mas que na prática amplia o alcance do Estado sobre a vida econômica do cidadão. Cada transação será rastreável e vinculada a uma identidade verificada, com a possibilidade de programar pagamentos e impor restrições ao uso conforme critérios definidos por autoridades ou instituições financeiras.

O plano ainda está em fase de testes, o que tem despertado reações críticas e movimentos de resistência. A deputada Júlia Zanatta (PL‑SC) classificou o Drex como “instrumento de escravidão financeira”, e a hashtag #DrexNão passou a circular nas redes como alerta contra os riscos desse modelo.

O Complexo da Censura tem explorado intensamente o escândalo da chamada “Abin Paralela” para implicar o governo Bolsonaro em práticas de espionagem política. O principal alvo é o sistema First Mile, um programa rudimentar que cruza dados de antenas de telefonia para indicar a localização aproximada de um alvo. Embora tenha havido uso indevido da ferramenta — fato alvo de correição determinada pelo então diretor Alexandre Ramagem —, é importante destacar que o First Mile não intercepta mensagens e não acessa conversas privadas de cidadãos. Sua gravidade real é limitada, sobretudo quando comparada ao aparato de vigilância digital criado pelo próprio Judiciário, este sim capaz de transformar interações cotidianas em insumo político para processos e perseguições.

O contraste é gritante. As mesmas organizações e figuras públicas que denunciaram com veemência o suposto “tecnoautoritarismo” do governo Bolsonaro agora se calam diante de medidas muito mais invasivas promovidas pelo STF, TSE e pelo governo Lula. Durante o governo anterior, entidades como a Data Privacy Brasil, o LAUT e a Conectas acionaram organismos internacionais, produziram relatórios sobre espionagem e clamaram contra abusos do Estado. Hoje, diante das diversas denúncias do Twitter Files Brasil e Vaza Toga, essas mesmas vozes permanecem em silêncio.

Esse silêncio seletivo revela não apenas um viés ideológico, mas uma mudança de papel: de vigilantes da liberdade digital a cúmplices silenciosos do novo aparato de controle. O discurso de “defesa da privacidade” cedeu lugar à retórica da “governança de dados” e da “inclusão digital”, enquanto a censura e o rastreamento em massa são rebatizados como “combate à desinformação”. Assim, o Brasil, que antes era exibido como exemplo de mobilização civil contra o autoritarismo tecnológico, torna-se agora laboratório de normalização da vigilância, com o beneplácito de quem antes a denunciava.

Capítulo III: Estado policial e a nova Stasi

Na República Democrática Alemã, a sensação de estar sempre observado não era paranoia. A Stasi, serviço de segurança do regime, construiu uma rede de vigilância tão extensa que parecia onipresente. No fim dos anos 1980, contava com cerca de 90 mil agentes e quase 200 mil informantes. Em uma população de pouco mais de 16 milhões de pessoas, havia um colaborador para cada sessenta habitantes. Colegas de trabalho, vizinhos, até mesmo amigos de infância podiam ser olhos e ouvidos do Estado.

Cada conversa podia ser registrada. A Stasi mantinha uma seção exclusiva para interceptar ligações, monitorando com afinco a pequena parcela da população que tinha telefone. Oficinas inteiras se dedicavam à invenção de microcâmeras escondidas em botões, microfones do tamanho de uma ervilha e outros dispositivos capazes de transformar qualquer sala de estar em posto de escuta clandestina.

Só após a queda do Muro de Berlim, em 1989, veio à tona a verdadeira dimensão dessa máquina de controle. Foram localizados mais de 100 quilômetros de arquivos, com milhões de fotos, áudios e vídeos. Milhões de fragmentos de documentos também foram encontrados, depois de tentativas apressadas de destruição.

Passou-se o tempo, mas a lógica que movia a polícia política da Alemanha Oriental — vigiar, classificar, controlar — não desapareceu; apenas se adaptou às novas tecnologias. E essa lógica, agora digitalizada, tem sido perigosamente aplicada no Brasil de hoje: empresas de tecnologia, ONGs, arapongas e até o próprio Judiciário passaram a coletar dados sensíveis de milhões de cidadãos, vigiar grupos fechados de WhatsApp e transformar interações pessoais em relatórios políticos.

A espionagem digital deixou de ser exceção e tornou-se método. O que antes parecia uma distopia distante, como na Alemanha Oriental, hoje se apresenta no Brasil como política de Estado — legitimada sob o rótulo moderno do “combate à desinformação”.