Manual brasileiro do lawfare: da democracia à juristocracia em 8 passos

Como o STF concentrou poder e redesenhou o regime político brasileiro

No final de junho, participei da segunda edição do Westminster Free Speech Forum, realizado na sede da revista britânica UnHerd, no coração político de Londres. Organizado por Michael Shellenberger, o evento reuniu jornalistas, ativistas, parlamentares e pesquisadores de diversos países para discutir o avanço da censura institucional no Ocidente.

O local não poderia ser mais simbólico: Westminster é o centro do Parlamento britânico e um dos berços da democracia moderna. Falar de liberdade de expressão ali é um lembrete de que o princípio da livre circulação de ideias, que ajudou a moldar o mundo livre, está hoje sob ataque.

Ao longo do fórum, ficou evidente que o Complexo da Censura é um fenômeno global, com variações locais, mas com métodos e justificativas semelhantes: combate à “desinformação”, à “intolerância”, ao “discurso de ódio”. De maneira coordenada, tribunais, governos, Big Techs, ONGs e universidades vêm restringindo o debate público, reprimindo vozes dissidentes e redefinindo a própria ideia de democracia.

Na minha fala, procurei mostrar como o Brasil deixou de ser uma democracia funcional e evoluiu para uma juristocracia — um regime em que juízes não eleitos, especialmente os ministros da Suprema Corte, passaram a ter controle decisivo sobre os rumos do país, ultrapassando os limites constitucionais e substituindo a vontade dos representantes eleitos por decisões arbitrárias.

E uma das principais ferramentas dessa juristocracia é o lawfare — o uso estratégico e abusivo do sistema jurídico como arma política. Em vez de garantir justiça, a lei é instrumentalizada para perseguir adversários, eliminar opositores e concentrar poder, dando aparência de legalidade a medidas autoritárias. Essa tática, já documentada em outros países, tornou-se central no modelo brasileiro.

Essa transformação não foi abrupta e se desenhou em quatro etapas iniciais. A primeira delas foi a nomeação de ministros do Supremo com baixa qualificação técnica e forte vínculo político. Boa parte dos integrantes da Corte chegou ao cargo por critérios de lealdade, militância partidária ou conveniência institucional — e não por mérito jurídico. Muitos traziam no currículo a atuação direta em governos ou campanhas eleitorais, o que compromete a independência esperada de um juiz constitucional.

A segunda etapa foi o enfraquecimento do Congresso Nacional, resultado de uma longa história de corrupção sistêmica conduzida pelos governos do PT, mas envolvendo praticamente todos os grandes partidos. Durante anos, escândalos como o Mensalão destruíram a credibilidade do Legislativo. Recursos desviados de estatais e bancos públicos eram usados para comprar apoio parlamentar, garantindo a aprovação de projetos do Executivo. Empresas estratégicas e fundos de pensão foram loteados entre partidos aliados, criando centros de arrecadação ilícita que financiavam campanhas e asseguravam fidelidade política.

A Lava Jato revelou como o sistema se expandiu. Empreiteiras pagavam propinas milionárias por contratos superfaturados com estatais como a Petrobras, destinando parte dos recursos a campanhas eleitorais. Esse modelo, no qual a corrupção se tornou método de governabilidade e o Executivo passou a controlar o Legislativo por meio da distribuição de vantagens ilícitas — premiando aliados e isolando opositores — ficou conhecido como “cleptocracia”. O termo foi popularizado no Brasil pelo ministro do STF Gilmar Mendes, que em 2015 afirmou que o PT havia instalado no país uma cleptocracia ao institucionalizar a corrupção como prática de governo.

Com dezenas de parlamentares investigados pelo Supremo, deputados e senadores tornaram-se especialmente vulneráveis à pressão do Judiciário. Temendo retaliações, muitos se submeteram à vontade dos ministros. O STF passou a deter um poder decisivo sobre a classe política, resultando em um Parlamento desmoralizado, incapaz de exercer seu papel constitucional como contrapeso aos outros poderes. Esse cenário de fragilidade institucional foi consequência direta da cleptocracia instalada anteriormente, que usou recursos públicos como moeda política, abrindo espaço para a juristocracia liderada pelo Supremo.

O terceiro movimento foi a expansão estratégica do poder judicial. O Supremo passou a reinterpretar leis, legislar por meio de decisões monocráticas, bloquear normas aprovadas pelo Congresso e interferir diretamente nas políticas do Executivo. A isso se soma o avanço de uma tendência perigosa: o ativismo judicial. Inicialmente celebrado por setores da imprensa e da academia como um freio aos abusos dos demais poderes e um instrumento de proteção de minorias, o ativismo rapidamente degenerou em voluntarismo judicial. Juízes deixaram de aplicar a Constituição para se comportar como legisladores ou líderes políticos, guiando-se por preferências ideológicas e não por limites legais. No Brasil, essa distorção se consolidou desde o mensalão e a Lava Jato, quando decisões judiciais passaram a pautar o debate público e interferir diretamente no processo político. Com o tempo, esse ativismo deixou de ser exceção para se tornar regra, rompendo os freios e contrapesos da República e naturalizando uma Corte com poderes ilimitados e sem controle institucional efetivo.

Não podemos deixar de mencionar a pandemia de Covid-19, que funcionou como o grande divisor de águas desse processo. Sob o argumento de proteger vidas, consolidou-se a lógica do 'autoritarismo necessário'. Nesse período, governadores e prefeitos — respaldados por decisões do STF que retiraram do Executivo federal a autoridade central sobre as medidas sanitárias — passaram a impor lockdowns, fechamento de atividades econômicas consideradas “não essenciais”, toques de recolher e censura de opiniões divergentes. Essa experiência não apenas ampliou o poder judicial, como também normalizou o estado de exceção entre a elite política e midiática. A população, dominada pelo medo, passou a aceitar — e até a exigir — medidas cada vez mais restritivas, criando o terreno perfeito para a consolidação da juristocracia.

Por fim, o STF adotou, informalmente, o papel de um novo “Poder Moderador”. Essa figura existia na Constituição do Império e era atribuída ao Imperador, que podia intervir para resolver impasses entre os Poderes. Na ordem republicana atual, esse poder não existe mais — mas a Suprema Corte se comporta como se o tivesse herdado. Intervém em crises políticas, suspende leis, anula decisões de outros poderes e assume para si a prerrogativa de definir o que é ou não democrático.

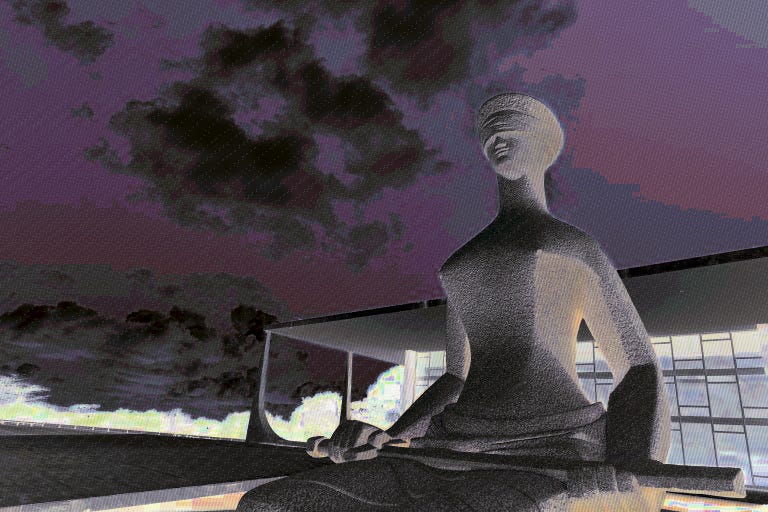

O passo-a-passo para a instalação da Juristocracia no Brasil.

A consolidação da juristocracia no Brasil não se deu de forma abrupta ou visível. Foi um processo progressivo, articulado em etapas, com o uso estratégico do Direito para instaurar um regime de exceção dentro de uma democracia formal. A repressão não se apresenta como tirania clássica, mas como “defesa da democracia” — uma narrativa legitimada por tribunais, imprensa e instituições.

Esse processo foi impulsionado e legitimado por uma aliança cultural e institucional que apelidei de Consenso da Censura, formada pela união entre a ideologia woke e o chamadoComplexo Industrial da Censura (tribunais, ONGs, Big Techs e imprensa militante). O discurso passa a ser policiado não apenas por leis, mas por uma lógica moralista que transforma opinião em crime. Este Consenso foi importado para o Brasil e tornou nosso país em laboratório para o controle global da informação, onde se testa até onde é possível avançar na supressão da liberdade sem resistência popular significativa.

Com base no levantamento que organizei, é possível mapear os principais passos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal e seus aliados para implementar esse modelo autoritário com aparência de legalidade. Cada etapa envolveu ações jurídicas, midiáticas e institucionais com o objetivo de concentrar poder e eliminar a oposição.

Passo 1 – Criar o Inimigo

Objetivo: justificar o estado de exceção

A primeira etapa de qualquer regime autoritário é a criação de um inimigo interno. Um inimigo invisível, moralmente repulsivo e suficientemente vago para justificar a repressão ampla, mesmo sem provas. No Brasil, esse processo começou formalmente em 2017, ainda antes do bolsonarismo, com reuniões secretas entre o TSE, o FBI e a Abin para tratar do que passaria a ser chamado de “Fake News”. Era o início da escalada autoritária sob o pretexto de proteger a democracia. O inimigo então era a desinformação — um conceito difuso, subjetivo e facilmente manipulável.

Com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, a narrativa se expandiu: surgiram expressões como “milícias digitais”, “discurso de ódio”, “atos antidemocráticos” e, durante a pandemia, “negacionistas”. Nenhuma dessas categorias tem definição jurídica precisa. São termos vagos, carregados de forte carga emocional, frequentemente utilizados como ferramentas retóricas para justificar censura, repressão, perseguição judicial e prisão de opositores.

Essa lógica foi descrita com precisão pelo sociólogo britânico Stanley Cohen em sua obra clássica Folk Devils and Moral Panics (1972). Ao estudar a reação da sociedade britânica aos jovens “mods” e “rockers”, Cohen observou como certos grupos passam a ser retratados como “folk devils” — inimigos simbólicos que encarnam tudo aquilo que ameaça a ordem moral vigente. Esses inimigos, forjados socialmente, são amplificados por autoridades, imprensa e setores influentes da sociedade até gerar um estado de alarme social — o pânico moral.

Segundo Cohen, esse pânico não surge do acaso: ele é fabricado intencionalmente em momentos de tensão social. Grupos são rotulados como perigosos, mesmo sem evidências, e essa rotulação transforma críticas legítimas em ameaças existenciais. O objetivo não é apenas controlar o comportamento — é moldar a percepção pública e legitimar medidas de exceção.

É nesse ponto que o medo se torna um instrumento de governo. As palavras ganham força simbólica e são utilizadas não para informar, mas para intimidar. O uso sistemático de expressões como “ameaça à democracia”, “golpistas” ou “terroristas digitais” cumpre exatamente essa função: elas desumanizam, retiram desses indivíduos a condição de cidadãos com direitos e os reposicionam como inimigos a serem neutralizados. Diante destes inimigos simbólicos, a população passa a aceitar — e até pedir — medidas autoritárias, em nome da “proteção da democracia”.

A essa lógica soma-se o que a defensora pública Bianca Cobucci Rosiere chama de Direito Penal do Inimigo — conceito formulado pelo jurista alemão Günther Jakobs. Nesse modelo, o Estado deixa de tratar o indivíduo como um sujeito de direitos, e passa a considerá-lo como um inimigo a ser combatido preventivamente. Em vez de punir atos concretos, pune-se a possibilidade do crime, a intenção presumida, a associação ideológica. Assim, o opositor não é tratado como cidadão com presunção de inocência e devido processo, mas como uma ameaça a ser neutralizada preventivamente.

Passo 2: Manipulação da Lei

Objetivo: adaptar a lei aos interesses do Supremo

Com o inimigo já definido e estigmatizado, o segundo passo da juristocracia brasileira foi moldar o próprio Direito para sustentar medidas de exceção. Trata-se de um processo sistemático de ativismo judicial, no qual o STF ultrapassa os limites da interpretação constitucional e passa a reformular unilateralmente conceitos jurídicos fundamentais.

Direitos como a liberdade de expressão, a presunção de inocência e o devido processo legal foram relativizados. Tornaram-se direitos condicionais — válidos apenas para quem se enquadra nos padrões morais e ideológicos estabelecidos pelo próprio tribunal. O STF, antes guardião da Constituição, assumiu o papel de legislador informal e, em muitos casos, de acusador e julgador ao mesmo tempo.

O exemplo mais emblemático desse processo é a criação do Inquérito 4781, o chamado Inquérito das Fake News. Ele nasceu de uma interpretação freestyle do artigo 43 do Regimento Interno do STF, originalmente pensado para casos internos e administrativos. O então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, nomeou Alexandre de Moraes como relator de um inquérito que não foi solicitado por nenhuma autoridade competente — sem Ministério Público, sem sorteio, sem juiz natural. Um inquérito que nasceu ilegal, mas foi normalizado por conveniência política. O Supremo tornou-se parte, vítima e julgador no mesmo processo.

Além disso, a Corte passou a legislar por meio de decisões monocráticas e julgamentos com efeitos vinculantes, invadindo competências exclusivas do Congresso Nacional. Esse fenômeno, conhecido como legislating from the bench, transforma juízes em legisladores não eleitos, minando os fundamentos da separação de Poderes.

O ativismo judicial do STF tem se manifestado na criação direta de normas por decisão judicial, sem respaldo legislativo. Em 2019, a Corte equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo sob o argumento de “omissão do Congresso”. Recentemente, o STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, impondo responsabilidade às plataformas digitais por conteúdo de terceiros mesmo sem ordem judicial, nos chamados “casos graves”. Na prática, reescreveu a lei por completo, com efeitos imediatos sobre a liberdade de expressão na internet. Já em 2023, a Corte invalidou o marco temporal para demarcação de terras indígenas, derrubando a Lei 14.701/2023, aprovada pelo Congresso após amplo debate. Em quase todos os casos, a justificativa foi a mesma: "omissão legislativa" ou "defesa da democracia". O efeito, porém, é a substituição do Parlamento por onze ministros.

Outro caso emblemático foi o “liga e desliga” da prisão em segunda instância. Durante alguns anos, o STF entendeu que um réu condenado em segunda instância já podia cumprir pena — uma interpretação que fortalecia o combate à corrupção e permitiu a prisão de figuras como Lula. Mas, quando se tornou politicamente conveniente, a Corte reverteu seu próprio entendimento. Num julgamento claramente casuístico, mudou de posição pela terceira vez em uma década, pavimentando o caminho para a soltura do ex-presidente Lula e sua posterior candidatura.

Normas constitucionais são, assim, reescritas à luz da conveniência política do momento. A Corte atua como intérprete da lei, criadora da norma e fiscal de sua aplicação — acumulando poderes incompatíveis com um regime democrático. A legalidade torna-se um instrumento elástico, ajustado não à Constituição, mas à agenda ideológica e de poder dos ministros.

Esse processo é perigoso não apenas pelo conteúdo das decisões, mas pelo precedente institucional que consolida: o de que o Supremo está acima da lei e que pode moldá-la conforme seus interesses. A democracia, nesse cenário, é rebaixada a um rito formal. Quem governa, de fato, é uma cúpula judicial blindada por seus próprios instrumentos de exceção.

Passo 3: Judicialização

Objetivo: Legalizar a repressão sob aparência de constitucionalidade

O terceiro passo da juristocracia brasileira é transformar a repressão política em uma ação jurídica com verniz de legalidade. Trata-se da judicialização do autoritarismo: abusos de poder passam a ser apresentados como decisões técnicas ou processuais, revestidas da retórica da defesa da democracia.

Inquéritos são abertos de ofício, sem provocação do Ministério Público, sem tipificação penal clara e sem sorteio regular entre ministros — todos acabam, invariavelmente, nas mãos de Alexandre de Moraes. Seja por distribuição por prevenção (mecanismo que concentra casos semelhantes sob o mesmo relator), seja pelo obscuro sorteio eletrônico do STF, os procedimentos recaem quase sempre sobre ele. Assim, Moraes acumula as funções de vítima, investigador, acusador e julgador — violando frontalmente o princípio do juiz natural.

Alguns desses processos tramitam fora dos sistemas eletrônicos oficiais da Justiça, em sigilo, sem contraditório, muitas vezes sem publicidade e sem qualquer possibilidade de recurso a uma instância superior. Decisões são tomadas por despacho monocrático e executadas com o aparato repressivo do Estado, sem que o réu sequer tenha acesso integral aos autos.

Segundo o advogado e pesquisador Enio Viterbo, muitos desses inquéritos seguem o mesmo padrão: ausência de tipo penal definido, prisões baseadas em opiniões, bloqueios extrajudiciais de contas bancárias e redes sociais, e sistemáticos atropelos processuais. Esses processos são desenhados para impedir qualquer revisão por instâncias independentes. Ao centralizar o poder punitivo nas mãos de um único ministro, eliminar garantias processuais e transformar adversários em inimigos, o Supremo Tribunal Federal consolida um estado de exceção com aparência democrática — onde o combate à “desinformação” e à “ameaça à democracia” funciona como pretexto para a eliminação sistemática de opositores.

No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, assiste-se a uma verdadeira “caça às bruxas” — como definiu, com precisão, o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Inquéritos fabricados, prisões arbitrárias, denúncias baseadas em conjecturas e peças de ficção jurídica passaram a ser tratados como provas. Acusações esdrúxulas — como a de uma suposta tentativa de golpe articulada por meio de uma minuta não assinada, jamais executada, sequer publicada — serviram de base para buscas, apreensões, prisões preventivas e campanhas de difamação na imprensa. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo: ignora-se o devido processo legal, atropela-se a presunção de inocência, sufoca-se o contraditório. Investiga-se para punir, acusa-se para silenciar, julga-se com o objetivo de destruir o adversário político.

A Polícia Federal, hoje, deixou de ser um órgão técnico e passou a cumprir papel político. Embora formalmente subordinada ao ministro da Justiça de Lula, na prática, responde diretamente aos mandos e desmandos de Alexandre de Moraes. Delegados alinhados conduzem operações espetaculosas, cronometradas para gerar manchetes e alimentadas por vazamentos seletivos à imprensa militante. O objetivo não é investigar — é humilhar, intimidar, aniquilar reputações. Uma das ferramentas mais recorrentes nesse processo é a prisão preventiva, muitas vezes aplicada sem a mínima justificativa concreta, violando a regra da excepcionalidade prevista na Constituição. Sem condenação, sem prova cabal de crime, sem risco à ordem pública ou à instrução processual, adversários do regime têm sido mantidos encarcerados por tempo indeterminado — um instrumento de coerção disfarçado de medida cautelar.

Essa distorção institucional viola cláusulas pétreas da Constituição. Apenas o Ministério Público pode propor ação penal; ninguém deve ser considerado culpado antes do trânsito em julgado; todo acusado tem direito a um julgamento justo e a um juiz imparcial. Nada disso tem sido respeitado. A Polícia Federal, convertida em polícia política, atua a partir de ordens diretas do Supremo, em inquéritos viciados de origem, sem controle externo, sem provocação do MPF, sem qualquer limite legal. Pior: elabora relatórios sob encomenda, moldando narrativas para justificar previamente as decisões que já se conhecem de antemão.

O resultado é um estado de exceção disfarçado de legalidade. Deputados, jornalistas, militares, empresários, padres, influenciadores, comediantes — todos rotulados como “bolsonaristas” — vêm sendo perseguidos de forma sistemática. O aparato repressivo do Estado, criado para proteger o cidadão e aplicar a lei, foi corrompido e transformado em arma de guerra política. E a cada operação, a cada prisão ilegal, a cada silêncio imposto, o que se destrói não é apenas a oposição — é a democracia brasileira.

Passo 4: Vigilância e Extração de Dados

Objetivo: Monitorar opositores e intimidar a população

A consolidação da juristocracia no Brasil depende cada vez mais de estruturas informais de repressão, alimentadas por um aparato de vigilância digital e investigação política voltado contra dissidentes, opositores e críticos do regime. Esse sistema opera sob a aparência de legalidade, mas rompe com os fundamentos do Estado de Direito. Ele se sustenta em três frentes principais:

1. Fishing expeditions: Uma das práticas mais recorrentes na era Moraes são as chamadas fishing expeditions — buscas genéricas, sem objeto determinado, com o objetivo de “pescar” provas de outros crimes não previstos originalmente no mandado judicial. A PF justifica essas ações alegando “descobertas fortuitas” ou “serendipidade”, mas na prática trata-se de uma tática deliberada de investigação reversa.

O exemplo mais emblemático foi a chamada “minuta do golpe”: durante busca e apreensão na casa do ex-ministro Anderson Torres, a PF diz ter “encontrado ao acaso” um rascunho de decreto para intervenção no processo eleitoral. O próprio auto de apreensão reconhece que não havia mandado específico para aquele documento — trata-se, portanto, de uma prova ilegal encontrada por pescaria probatória.

2. Vigilância digital e coleta massiva de dados: Paralelamente, cresce a vigilância de larga escala sobre cidadãos comuns, com ordens judiciais que exigem dados pessoais em massa, mesmo sem crime individualizado. A mais notória foi a ordem do STF obrigando o X (antigo Twitter) a entregar os IPs e dados cadastrais de todos os usuários que criaram, curtiram ou retuitaram a hashtag #VotoImpresso — cerca de 41 mil postagens. Como revelado na terceira edição do Twitter Files Brasil, a ordem atingiu inclusive perfis de esquerda, incluindo parlamentares, deixando clara a lógica de vigilância total.

Outro caso emblemático é o inquérito das Milícias Digitais: a PF requisitou à Meta e ao X a lista completa de seguidores do jornalista Allan dos Santos e o histórico de e-mails vinculados à conta. Medidas desse tipo seriam impensáveis em investigações criminais comuns, mas tornaram-se rotineiras sob a lógica do inimigo político.

3. Estruturas paralelas de inteligência e repressão: Embora o TSE já contasse com iniciativas anteriores voltadas ao enfrentamento da desinformação — como o Programa de Enfrentamento à Desinformação lançado em 2019 —, a gestão de Alexandre de Moraes institucionalizou e ampliou esse aparato com novas medidas. Em 2022, foi criado por portaria o chamado Núcleo de Inteligência, voltado à análise de riscos eleitorais e ao monitoramento de conteúdos digitais, em articulação com a PF e outros órgãos do Estado. A medida aprofundou a cooperação entre Judiciário, forças policiais e plataformas, com base em estruturas que não têm previsão legal clara e que operam com baixa transparência — conforme revelado na Vaza Toga.

Em 2024, o TSE deu um passo além com a criação do CIEDDE (Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia Eleitoral). A estrutura incorporou Anatel, AGU e PF, consolidando uma espécie de “Ministério da Verdade” informal, com acesso direto as sistemas das plataformas digitais e poder de ordenar remoções em tempo real.

Esse aparato de vigilância digital transforma a dissidência em risco pessoal, gerando medo e conformismo entre cidadãos comuns. A privacidade é eliminada, e o poder punitivo do Estado passa a atuar preventivamente, monitorando a sociedade como se todos fossem suspeitos.

Passo 5: Censura em Massa

Objetivo: Silenciar a oposição

Com o respaldo do Judiciário, a censura no Brasil se consolidou como uma política de Estado — ampla, contínua e sistemática. O objetivo é claro: reduzir o alcance das vozes dissidentes, inviabilizar o contraditório e neutralizar opositores pela força do silêncio.

As principais ferramentas incluem:

Bloqueio de contas e remoção de conteúdos: Realizados sem o devido processo e sem transparência. Durante as eleições de 2022, o TSE e o STF impuseram ordens sigilosas para o bloqueio de dezenas de contas em redes sociais. Parlamentares, veículos de imprensa, empresários, influenciadores, artistas, pastores, comunicadores e até médicos foram censurados — muitas vezes sem qualquer notificação prévia, direito de defesa ou fundamentação pública. Entre os alvos estavam perfis com grande alcance nas plataformas digitais, canais de conteúdo independente e nomes relevantes no debate público. A plataforma X confirmou ter recebido mais de 200 ordens judiciais de remoção ou suspensão de contas no período eleitoral, consolidando um ambiente de controle sem precedentes sobre o discurso político e informativo no país.

Mesmo assim, não temos como saber quantas pessoas foram censuradas. Em 2023, o jornal Folha de São Paulo solicitou ao TSE, via Lei de Acesso à Informação, dados sobre contas bloqueadas ou removidas durante o período eleitoral, e o TSE negou esse acesso; ou seja, o sigilo permanece. Não sabemos a extensão total da censura durante o período eleitoral.Censura prévia: Decisões que proíbem pessoas de se manifestarem futuramente ou de mencionar determinados assuntos, mesmo sem crime ou difamação comprovados. Apesar de ser expressamente proibida pela Constituição, tornou-se prática frequente nas eleições de 2022, usada para silenciar críticos e impedir a circulação de informações legítimas.

A Jovem Pan foi proibida de abordar a prisão de Lula em sua programação, sob pena de multa diária de R$ 25 mil — o que resultou na saída de comentaristas como Ana Paula Henkel e Rodrigo Constantino. O site O Antagonista foi impedido de noticiar a própria censura após ser obrigado a deletar uma reportagem sobre declarações de um membro de facção criminosa favorável à candidatura de Lula. Já a Brasil Paralelo foi proibida de exibir o documentário “Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro?” até o fim das eleições. A justificativa foi o conceito de “desordem informacional” — ou seja, não se tratava de uma mentira, mas de uma verdade que, segundo o TSE, poderia confundir o eleitor.Shadowban e manipulação algorítmica, com ordens para derrubar o alcance de certos conteúdos ou perfis, tornando a censura invisível e ainda mais difícil de contestar; Os Twitter Files Brasil revelaram que o TSE solicitou à plataforma X a limitação do alcance de hashtags como #VotoImpresso, bem como a vigilância e eventual redução de visibilidade de perfis considerados “radicais”. Houve também pedidos de entrega de dados pessoais de todos os usuários que interagiram com determinadas publicações, resultando em repressão silenciosa e censura algorítmica não rastreável.

Autocensura como efeito colateral: Esse aparato de vigilância digital transforma a dissidência em risco pessoal, gerando medo e conformismo entre cidadãos comuns. A privacidade é eliminada, e o poder punitivo do Estado passa a atuar preventivamente, monitorando a sociedade como se todos fossem suspeitos.

Cada uma dessas práticas foi utilizada até a exaustão nas eleições de 2022, elevando a censura brasileira ao seu “estado da arte”. O aparato repressivo atingiu um novo grau de sofisticação, com ações orquestradas entre o Judiciário, as plataformas digitais e uma rede de "especialistas" e ONGs financiadas por fundações internacionais. Tudo opera sob a fachada do combate à desinformação, mas o objetivo real é o controle absoluto da narrativa eleitoral. Centenas de contas foram banidas e conteúdos removidos — inclusive de parlamentares eleitos, médicos, jornalistas e até cidadãos comuns. A repressão não era aleatória, mas seletiva e estratégica, voltada a eliminar vozes “bolsonaristas” em um momento-chave do processo democrático.

A censura brasileira, nesse novo modelo, deixou de ser apenas visível — como ordens judiciais de remoção — e passou a operar de forma invisível, silenciosa e quase impossível de rastrear. Trata-se de um regime de supressão do debate travestido de legalidade, com aparência técnica e verniz jurídico.

Passo 6: Coerção Econômica

Objetivo: Promover sufocamento financeiro

Além da censura e da perseguição judicial, o regime brasileiro tem utilizado a coerção econômica como instrumento de repressão política. A lógica é simples: tornar o custo da dissidência insustentável.

Principais estratégias:

Multas milionárias impostas a plataformas digitais e pessoas físicas que não obedecem imediatamente às ordens judiciais — muitas vezes sem fundamentação clara ou proporcionalidade. Em 2024, Alexandre de Moraes aplicou sucessivas multas ao X pelo descumprimento de decisões judiciais do STF que a rede considerava ilegais. A partir de julho, a empresa passou a ser penalizada com multa diária de R$ 5 milhões por não remover conteúdos e por deixar de indicar um representante legal no Brasil. Em agosto, durante o bloqueio do X, diante da tentativa de usuários de driblarem o bloqueio judicial por meio de VPNs, Moraes estipulou multa de R$ 50 mil por dia a quem fosse flagrado burlando as restrições.

O TSE, por sua vez, aplicou multa de R$ 22,9 milhões ao Partido Liberal (PL) por considerar que o partido entrou com uma ação infundada questionando urnas do segundo turno de 2022. Além da multa, os recursos do partido foram bloqueados até o pagamento.

Bloqueio de contas bancárias de investigados, influenciadores e até empresas, inviabilizando suas atividades e minando sua capacidade de defesa. Allan dos Santos, Paulo Figueiredo e outros críticos do regime foram alvos dessa medida, mesmo sem condenação judicial. O canal Terça Livre, mantido por Allan, teve suas contas congeladas por ordem do STF, o que levou ao encerramento das atividades e à demissão de dezenas de funcionários. Em 4 de junho de 2025, Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio das redes sociais da deputada Carla Zambelli, da própria mãe, Rita Zambelli, e até do filho menor de idade — nenhum dos dois jamais foi investigado ou respondeu a qualquer processo judicial.

Desmonetização de canais e perfis nas redes sociais, muitas vezes por mera suspeita de “desinformação” ou “discurso de ódio”. Plataformas como YouTube e Instagram passaram a agir em parceria com órgãos judiciais, retirando monetização de contas críticas com base em pareceres de "especialistas" ou relatórios de ONGs alinhadas com o poder estatal. No âmbito do Inquérito das Fake News, perfis no X da esposa e da filha adolescente de Oswaldo Eustáquio também foram suspensos, sob a acusação de que estariam sendo usados por ele para burlar ordens judiciais.

Vigilância financeira seletiva, com investigações sobre doações, crowdfunding ou qualquer movimentação que sustente financeiramente opositores. Após os atos de 8 de janeiro, centenas de pessoas físicas e jurídicas foram incluídas em inquéritos apenas por terem feito depósitos, alugado ônibus ou contribuído com hospedagens para manifestantes. Em muitos casos, as doações foram feitas por vias legais e públicas, sem qualquer relação com depredações ou invasões. Ainda assim, houve bloqueio de contas, quebra de sigilos, apreensão de bens e medidas cautelares, mesmo sem processo ou acusação formal.

O caso mais simbólico ocorreu ainda antes, em agosto de 2022, quando Alexandre de Moraes determinou buscas, apreensões e bloqueios contra um grupo de empresários que trocavam mensagens em um grupo privado de WhatsApp, manifestando apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Não havia crime, incitação à violência ou organização de atos; mesmo assim, todos foram tratados como suspeitos de integrar uma “milícia digital”.

Entre os alvos estavam Luciano Hang (Havan), Meyer Nigri (Tecnisa) e Afrânio Barreira (Coco Bambu), que tiveram suas contas bancárias e redes sociais bloqueadas por meses, com prejuízo econômico e reputacional. O inquérito acabou arquivado para a maioria deles, sem qualquer denúncia, reforçando o caráter abusivo e político da medida.

Trata-se de uma forma de neutralização econômica, que transforma o Judiciário e os órgãos de controle em ferramentas para quebrar financeiramente a resistência — sem julgamento justo, sem defesa plena, e com total desequilíbrio entre o poder estatal e os cidadãos.

Passo 7: Controle Político

Objetivo: Neutralizar a resistência institucional

Uma das peças-chave para a consolidação da juristocracia no Brasil é o controle direto ou indireto sobre os demais poderes da República, especialmente o Legislativo.

Principais mecanismos utilizados:

Controle do Congresso Nacional: A corrupção sistêmica no Brasil, escancarada por escândalos como o Mensalão e a Operação Lava Jato, colocou o Parlamento em uma posição de subordinação direta e contínua ao Supremo Tribunal Federal. Esse domínio se sustenta no mecanismo do foro privilegiado, que concentra na Corte a competência exclusiva para julgar parlamentares por crimes cometidos no exercício do mandato. Na prática, isso confere aos ministros o poder de travar, acelerar ou enterrar investigações e ações penais — muitas vezes de forma monocrática e sem transparência. Em 2024, segundo levantamento do Congresso em Foco, cerca de 20% dos deputados federais estavam submetidos a inquéritos ou ações penais no Supremo, majoritariamente por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e fraudes contra a administração pública. Esse contexto produz um ambiente de vulnerabilidade política crônica. Muitos parlamentares, acuados por processos em aberto, optam pela omissão ou pela submissão tácita aos interesses da Corte, evitando qualquer confronto direto com ministros que detêm poder efetivo sobre seus destinos jurídico e político.

Perseguição seletiva aos que resistem: Os poucos congressistas que denunciam os abusos do Supremo Tribunal Federal se tornam alvos de inquéritos, censura digital e campanhas de deslegitimação pública — mesmo quando expressam suas opiniões no exercício da atividade parlamentar, protegidos por imunidade. Ao mesmo tempo, opositores alinhados ao sistema seguem imunes.

Um levantamento produzido por advogados da Câmara dos Deputados revelou que 83% dos processos e inquéritos em curso no STF contra deputados miram parlamentares de direita. Dos 34 deputados investigados, 26 são conservadores, enquanto apenas um é do PT. As redes sociais são o principal foco das investigações: de 61 ações em andamento, 46 estão relacionadas a publicações na internet, e 40 dessas envolvem deputados de direita. O PL, partido de oposição, concentra 64% dos casos — evidência estatística da disparidade.

Marcel van Hattem (NOVO‑RS) foi incluído no Inquérito das Fake News após críticas feitas no plenário da Câmara. Além disso, teve seu perfil no X bloqueado por determinação judicial. Eduardo Bolsonaro (PL‑SP) figura como o deputado com o maior número de processos no STF, incluindo ação penal e múltiplos inquéritos por postagens críticas, todas protegidas por imunidade parlamentar.Cassação de mandatos parlamentares, antes prerrogativa do Legislativo, passou ao Judiciário, com base em conceitos amplos e sensíveis — como ataques à democracia — mesmo sem crime comprovado.

Um caso emblemático é o de Fernando Francischini (PL‑PR), cassado pelo TSE em 2021 por “questionar a lisura das urnas eletrônicas” durante uma live em 2018. Apesar de ter sido eleito com votação expressiva, foi excluído do cargo sob a acusação de “espalhar desinformação” — sem que houvesse crime tipificado ou comprovação de dano concreto ao processo eleitoral.

O Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do TSE, consolidando uma jurisprudência inédita: a possibilidade de cassação de mandato por discurso político, com base em critérios interpretativos, como “ataque à democracia”, e não em violação penal objetiva.

A jurisprudência desse caso serviu de base para instrumentos usados contra outros, como Carla Zambelli (PL-SP), cuja cassação no TRE-SP por propaganda eleitoral foi apontada como possível equivalente.

Interferência direta no processo eleitoral. O Judiciário passou a atuar de forma ativa no processo eleitoral, indeferindo candidaturas, impondo censura prévia a conteúdos de campanha e restringindo a atuação de adversários políticos, sob o argumento de combater a desinformação ou garantir a “normalidade democrática” — ainda que sem base legal clara ou previsão objetiva no Código Eleitoral.

Entre os casos mais emblemáticos:

Pablo Marçal (PROS) teve sua candidatura à presidência barrada pelo TSE em 2022 por irregularidades formais na convenção do partido — apesar de já estar em campanha e com presença crescente nas redes. A decisão foi tomada com rapidez incomum e sem que ele fosse investigado ou condenado por qualquer crime. A Justiça reconheceu depois a legalidade da convenção, mas o tempo de campanha já estava perdido.

Jair Bolsonaro teve conteúdos de campanha retirados do ar durante o período eleitoral de 2022, inclusive vídeos de debates, entrevistas e declarações públicas. O TSE ordenou o bloqueio prévio de postagens e suspendeu trechos de discursos, sob acusação de “ataques ao sistema eleitoral”, atingindo diretamente a comunicação com eleitores.

Bolsonaro também foi declarado inelegível duas vezes pelo TSE, ambas por abuso de poder político e econômico e uso indevido de meios de comunicação: primeiro, por fala a embaixadores sobre o sistema eleitoral; depois, por uso simbólico do 7 de Setembro em campanha — ambos sem condenação criminal. que confirmou a anulação de sua candidatura para 2026

Já o empresário Luciano Hang, dono da rede Havan, que nunca disputou eleições, foi declarado inelegível até 2028 por suposto uso da estrutura da Havan em apoio a candidatos aliados — punição preventiva a um potencial concorrente.Bloqueio sistemático de pedidos de impeachment contra ministros. Mesmo com 56 pedidos de impeachment protocolados no Senado até julho de 2025, nenhum avançou para análise. A maioria tem como alvo Alexandre de Moraes, que concentra cerca de 30 representações, 23 delas ainda ativas.

Desde 2019, após o início do Inquérito das Fake News, o número de pedidos explodiu, mas foram todos engavetados pelas presidências de Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, que bloquearam qualquer tentativa de responsabilização dos ministros. O Senado, que deveria exercer controle sobre o Judiciário, tem atuado como escudo institucional do STF.

Anulação de atos do Congresso e do Executivo. O STF tem anulado leis e atos legítimos do Executivo com base em interpretações criativas da Constituição e decisões monocráticas, muitas vezes sem consulta ao plenário e sem respaldo claro na lei.

Um dos casos mais simbólicos foi a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal, em 2020, por decisão individual do ministro Alexandre de Moraes. A justificativa foi “desvio de finalidade”, sem qualquer ação judicial ou condenação que sustentasse a medida.

Outro exemplo recente ocorreu em 2025, quando o mesmo ministro suspendeu a revogação de um decreto que reduzia o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), alegando risco à arrecadação e à política fiscal. A decisão, também monocrática, impediu o governo de aplicar uma medida tributária legítima, aprovada internamente e publicada no Diário Oficial.

Na prática, o STF vem atuando como legislador e gestor paralelo, interferindo diretamente na condução de políticas públicas, bloqueando nomeações e anulando decisões do Executivo — sem deliberação legislativa nem julgamento colegiado, fragilizando os pilares da separação entre os Poderes.

Esse passo revela o movimento mais perigoso do processo: o enfraquecimento completo dos mecanismos de freios e contrapesos. O Supremo deixa de ser um poder entre iguais e passa a subjugar os demais, eliminando qualquer forma de controle institucional efetivo.

Passo 8: Consolidação do Controle Narrativo

Objetivo: Legitimar a repressão interna e externamente

Para manter e expandir seu poder, o Supremo Tribunal Federal (STF) não atua apenas no campo jurídico. Ele investe pesado na construção de uma narrativa pública que justifique seus atos repressivos, transformando abusos em gestos de “defesa da democracia”. Essa operação de convencimento ocorre em várias frentes, combinando esforços institucionais, midiáticos e internacionais para moldar a percepção pública e neutralizar críticas. Abaixo, detalho cada frente com exemplos concretos e casos específicos que ilustram como o STF consolida o controle narrativo:

Participação em eventos internacionais e fóruns globais, onde ministros do STF se apresentam como defensores dos direitos humanos e da democracia, enquanto omitem ou distorcem o contexto das violações em curso no país. Participam de eventos como Davos, Unesco e OEA, além de marcar presença em encontros promovidos por brasileiros no exterior, como o LIDE, de João Doria, e o Fórum Jurídico de Lisboa — conhecido informalmente como “Gilmarpalooza”, evento anual organizado pelo ministro Gilmar Mendes em Portugal que reúne autoridades brasileiras em solo português para discutir o Brasil.

Amplificação midiática por veículos aliados: Veículos aliados como GloboNews, UOL, ICL Notícias, Folha e O Globo tratam decisões autoritárias do STF como “necessárias” e reforçam a narrativa de que críticas à Corte são ataques às instituições. Recebem informações privilegiadas da PF e do STF e funcionam como canais extraoficiais para recados da magistratura.

Entre 2023 e outubro de 2024, a Rede Globo recebeu R$ 177,2 milhões em contratos publicitários da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). Somente até outubro de 2024, a emissora já havia recebido cerca de R$ 87,2 milhões, o que corresponde a 53% dos R$ 164,4 milhões destinados pelo governo federal às principais emissoras de televisão aberta naquele ano.Blindagem de aliados estratégicos, que são poupados de investigações ou responsabilizações — mesmo quando há indícios claros de ilegalidades —, revelando a seletividade do sistema. Um exemplo é o deputado André Janones, parlamentar da tropa de choque petista que confessou utilizar a mentira como arma nas últimas eleições, mas até hoje sem responsabilização. O mesmo vale para o chamado “Gabinete do Amor”, rede de militância digital pró-Lula que reúne influenciadores, perfis anônimos, políticos e empresários para atacar opositores, espalhar narrativas e tentar derrubar contas.

Fazem exatamente o que acusaram o suposto “Gabinete do Ódio” de fazer — mas com total complacência da Justiça e da imprensa. Enquanto a direita foi alvo de inquéritos, prisões e censura, a esquerda é blindada, aplaudida e até celebrada publicamente por ministros e pelo próprio presidente.Cooptação de influenciadores e figuras públicas. Influenciadores, jornalistas e figuras públicas têm sido mobilizados para repetir a narrativa oficial, moldando a opinião pública e isolando vozes dissidentes. Campanhas, como “Democracia Inabalada” e “Influencers pela Democracia”, foram amplificadas por perfis com grande alcance, que exaltam decisões do STF e TSE como “defesa da democracia”, ignorando denúncias de abusos, censura e perseguição política.

Grandes veículos de imprensa integram esse esforço, com cobertura alinhada e convites recorrentes aos mesmos “especialistas” para justificar medidas de exceção. Até artistas e influenciadores digitais foram integrados a campanhas públicas, reforçando o discurso oficial junto à juventude.Parcerias com o Complexo Industrial da Censura, incluindo agências de checagem, ONGs internacionais, universidades e plataformas digitais, que atuam como filtro informacional e legitimam a repressão travestida de “moderação de conteúdo” ou “combate à desinformação”.

Ao controlar a narrativa, fecha-se o ciclo autoritário: a percepção pública deixa de identificar abusos e passa a aceitá-los como necessários. O STF domina essa lógica — controla não apenas os tribunais, mas também a forma como o Brasil compreende a realidade.

No próximo relatório, falaremos sobre como combater este regime ditatorial.

Explanação perfeita! Vou replicar!

Que matéria didática. Não ficou faltando nenhum ponto e tudo foi bem detalhado sobre o Modus Operandi. É tanta coisa mas quem acompanhou tudo desde 2019 vai se lembrando de todas estas práticas que tornaram o Brasil um País Jutistocrático violador das leis, garantias individuais, etc, etc.